Диме Маркову: памяти фотографа

Ирина Чмырёва

Жизнь одна из форм поэзии и, как положено в этом виде музыкального искусства, наполнена рифмами и просодиями. Повторы слов и событий можно не слышать, не замечать, но они указывают на внутреннее сходство, остаётся его рассмотреть. Понять.

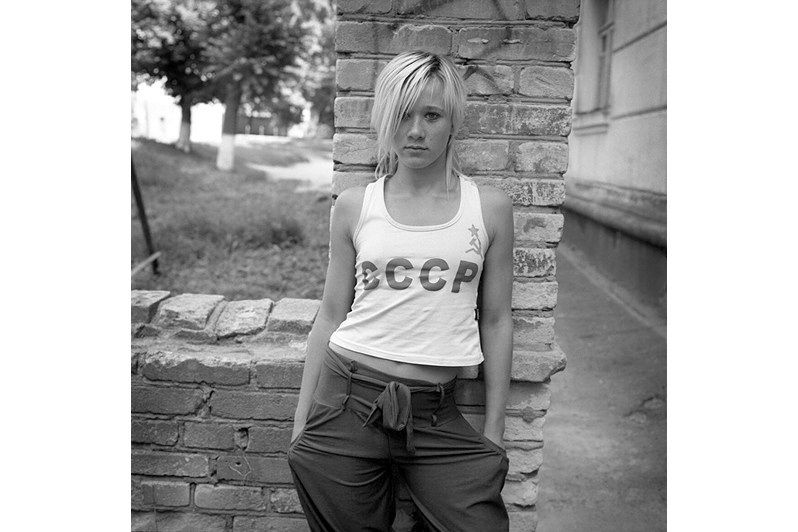

В один день в России умерли два человека. Обычно одним днём в стране уходит ХХХ людей (не буду сверять статистику, смотрите её сами, если хотите восхититься космическим масштабом круговорота жизни и смерти в природе). Но уход этих двоих многими гражданами был воспринят катастрофически. Смерть гражданина N означила конец сказки о возможности изменений в обществе. Смерть фотографа Димы Маркова очертила чёрную дыру на месте возможной документальной фотографии в демократическом обществе. Именно так: то, чем он занимался — рассказывал, как люди живут. Дети. Невидимые, пока их не сыграют знаменитые актёры в очередном сериале, жители окраин. Точнее, окраину обозначат как декорацию, а те, кто там родился и там же уйдёт, превращались в невзрачные тени самих себя с глянцевого экрана. У Димы было не так. Они были. Настоящие. Острые, кривые, как старый давно не точеный нож, что режет ещё больнее, смертельней.

Его герои будоражили. Прикрываясь от его цветных эскапад, образованные зрители могли пуститься в рассуждения о превосходстве чёрно-белой фотографии над цветной и о большей значительности старой документальной школы по сравнению с поколением Инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). Но все эти хорошо выстроенные разговоры интеллектуалов умниц не задевали сути: той, что пугала и заставляла отворачиваться и искать спасения за остранением чёрно-белого и пеленой времён, отделяющих документальную фотографию Щеколдина, ТРИВА, Сёмина от наших дней. А жизнь, прирастая узнаваемыми значочками настоящего, дешёвыми китайскими мобильниками в ярких корпусах и аляповатыми маечками и тапками-говнодавами, в сердцевине своей осталась той же, разрывающей зрителя Диминых фотографий наподобие опасной пули изнутри.

Непредсказуемый эффект встречи с фотографией от первого лица. Казалось, такой съёмке можно научить в школках цветного бодрого репортажа, но сочувствию и боли, которую переживает фотограф в поле, не научишь. И поэтому Марков был один. Парадокс в том, что Дима был эстетом. То, что он снимал, буквально взрывало его цветовое гармоническое видение, но отвести взгляд от Горгоны нашего времени он не мог. Потому, как это ни было бы спасительным, было не честным. Он мог бы снимать красивые пейзажи, и среди его гигантского наследия есть и они, с розовыми туманами над синей речкой рано утром, когда боль, заглушённая ночным угаром, ненадолго отступала. Но таких “открыточных” видов не много. Не потому, что не видел, — не позволял себе.

Фотография, которую Дима делал, обществу его современников, по большому счёту была не нужна. Право же, кому нужно зеркало без флёра? — И в него смотрится необученный дитя, которому так плохо, что хочется украшений, пусть дешёвых, но блестящих, прикрывающих темноту, от которой бывает страшно. К сожалению, пестование общества в состоянии вечного детства, бегство от картинки реальности в мир ИИ-грёз стало нашим сценарием развития в последние десятилетия — и не в этом направлении вела Димина фотография.

Когда в России, как и во всём мире, появился фотографический сегмент Инстаграма (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), Дима стал его первой мега-звездой. Сейчас это не просто было давно, это из другой жизни. Я помню первые издательские проекты с попыткой просмотреть что такое современная русская фотография в этой сети. Благодаря Инстаграм (тому, старому) фотографы становились видимыми для международных агентств и редакций изданий всех видов, он- и офф-лайн. В том поле Димина позиция всё равно была уникальной: сотни тысячи подписчиков и такой же отклик на каждую новую публикацию. Поначалу, когда новый способ взаимодействия с аудиторией было не с чем сравнивать, сравнивали сами опубликованные Марковым снимки с тем, что было ранее. Было мгновение (месяцы, годы — мгновение в долгосрочной временной перспективе), когда Диминых пацанов сравнивали с фотографиями Максимишина и Щеколдина, но успех Маркова у аудитории в такой системе оценок казался непонятным и оттого случайным. Что было неоспоримо: Димин успех свидетельствовал о визуальном голоде аудитории на фотографию о самих себе, увиденных не через фотофильтры гламура, но с ясностью вспышки узнавания, что сродни прозрению.

Дима стал хедлайнером современной российской фотографии в мире. Как бы это нравилось или не нравилось в фотографической среде. Тяжёлое бремя успеха. Для документалистов его взрыв сверхновой был сладкой сказкой-утешением: то, чем занимались годами и что оставалось на задворках искусственной сцены российской фотографической жизни, оказывается востребовано и вызывает отклик. Да, именно отклик — взаимодействие со зрителем, рассказ о современности и реакция на него самим временем — это то, чего документалисты жаждали и боялись просить, прибитые постоянными обвинениями в “чернушности”, в том, что, мол, старушек и неблагополучных подростков сняли уже тридцать лет назад, — так сколько ж можно? Где новизна? … а старики и дети, не запечатлённые праздничными постановочными фотографами, продолжали существовать, одни рождались и росли как сорняки, другие, прожив без любви, старились и превращались в образ вечной бедной старости.

Я помню, как оказалась в Нью-Йорке во время первой Диминой выставки. Модный дизайнерский бренд устроил её в своём пространстве, на неё отозвались ведущие газеты. Когда мои собеседники узнавали, что я русская и работаю с фотографией, их первый вопрос был, видела ли я выставку и что о ней думаю. Мне рассказывали о сумасшедшей энергии, о красоте этих снимков. И о боли. Собственной. Со мной делились жизненным опытом, поскольку Димина фотография показала возможность узнать о боли в нашей стране, и тем его фотография объединяла, становилась мостиком, позволяющим говорить не поверхностно на общие темы, но о настоящем. Прожитом. В тот момент я сожалела, что искусная российская ‘фотография как изящное искусство’, прекрасные отпечатки наших мастеров не вызывали такого отклика ни на ярмарках фотографии, ни у коллекционеров. Но в этом была правда жизни: классицистическая красота русского фотографического модернизма не могла по своей природе работать как ключ и нож, вскрывающий чужие души.

Мы никогда не встречались с Димой Марковым. Я виделась с его фотографиями, книгами, слышала отклик на них, почти постоянно. Для меня это была боль и радость видеть младшее поколение фотографов, и, благодаря Диминому успеху и работоспособности, его цельности и открытости — видеть шанс на то, что документальная школа современной российской фотографии не исчезнет, не растворится в полифонии фотографических откликов “чего изволите?” на потребности времени. Это только извне фотографического мира можно было предположить, что то, как Марков снимал, было позёрством или подстройкой под зрителя. Его резкость в суждениях, неосторожность в публичном пространстве, его способ жизни были продолжением бесконечного доверия во время съёмки. Они не давали ему шанса выжить в тени. Как будто он сам был вё время освещён блицанием вспышек. Сколько можно было это выдерживать? В один день реактивный полёт здесь закончился, оставив за собой слепяще-яркий след из фотографий о нашем времени. Место свободно. Претенденты, готовьтесь идти босиком по битому стеклу. Вперёд.

Ирина Чмырёва 2024

Дмитрий Александрович Марков (23 апреля 1982, Пушкино, Московская область — 15 февраля 2024, Псков) — российский фотограф, журналист, волонтёр.

Получил известность, создавая документальные снимки провинциальной России и публикуя их в своём Instagram-аккаунте. Большинство своих известных работ Марков сделал на камеру смартфона.

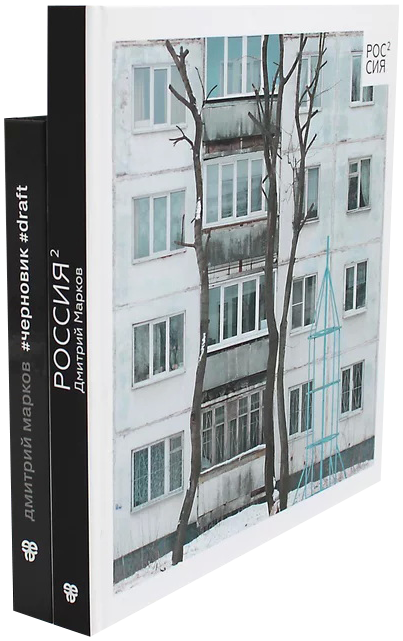

Дмитрий Марков является автором фотокниг «Черновик» (2017) и «Россия в квадрате» (2021). Работы фотографа неоднократно выставлялись на выставках в России и за рубежом.

С 2007 года Марков занимался волонтёрством, работая с сиротами из коррекционных детских домов.